A qualche giorno di distanza dall’anniversario della nascita di Federico Zeri, pubblichiamo un interessante ritratto dell’indimenticabile storico dell’arte, tracciato con affettuosa penna da Francesca Palumbo, prossimamente ufficialmente nella redazione di Terre di Campania.

“Il nome Zeri non è romano; si è sempre detto in casa che la famiglia è originaria di un posto molto lontano, cioè la città di Homs, in Siria; città dove io mi sono recato qualche anno fa e dove ricordo soltanto una straordinaria pasticceria”. Questo passaggio, ricavato da un’intervista televisiva rilasciata a Ludovica Ripa di Meana nel 1989, restituisce icasticamente due dei tratti più peculiari che hanno caratterizzato la poliedrica personalità di Federico Zeri: la passione per la storia e l’impudente sarcasmo, che lui conservò inalterato fino all’età matura, quando, ancora nel 1998, in un’aula magna gremita di accademici e personalità di spicco -che lo aveva appena insignito della laurea ad honorem- paragonava l’Università italiana ad una “donna di malaffare”, della quale si notano i difetti, pur essendone innamorati. Piacesse o no, lui era così.

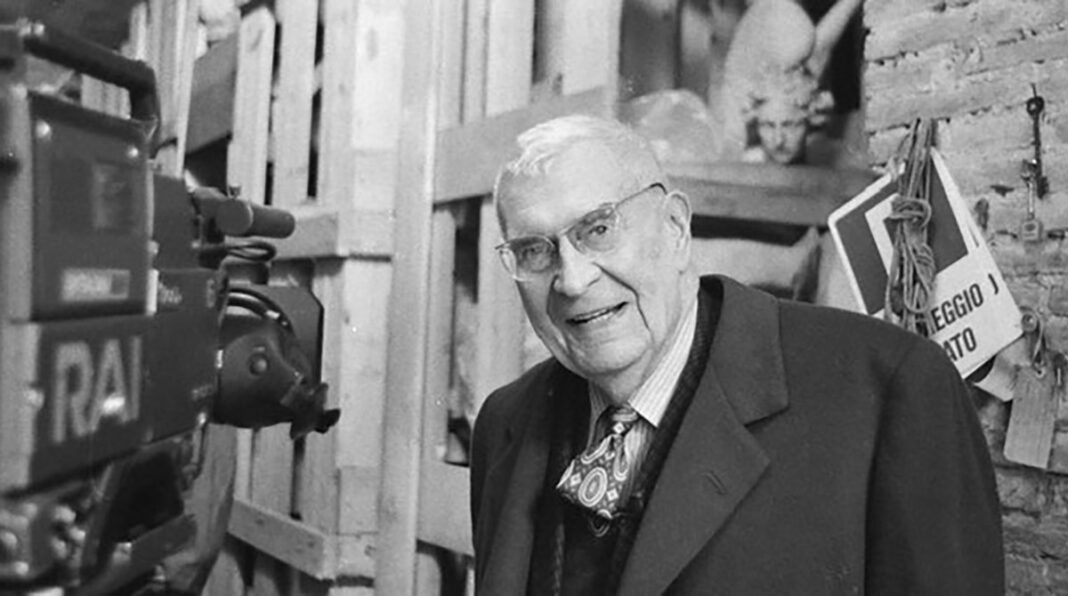

Scudiero indefesso del patrimonio culturale italiano per più di mezzo secolo, Federico Zeri (1921-2001), storico,catalogatore, ispettore, conoscitore d’arte (come lui amava definirsi) e divulgatore, moriva nella sua casa di Mentana il 5 ottobre del 2001. A distanza di pochi giorni dal suo anniversario di nascita, il 12 agosto, vorremmo provare a tracciare un ritratto sintetico di questo grande intellettuale del Novecento, che si è prodigato una vita intera per salvare, tutelare e far conoscere il patrimonioartistico italiano, affinché le generazioni future potessero fruirne con arricchita coscienza.

Già dagli anni ’40, infatti, Zeri inizia il suo lavoro di collettore di fotografie di opere d’arte (rigorosamente in bianco e nero, perché “il colore confonde”), lavoro che, per vastità, resta insuperato tra gli storici dell’arte italiani, e che sfocerà in quella che è oggi la Fototeca Zeri, “il più grande archivio al mondo sulla pittura italiana”, liberamente fruibile sul sito della Fondazione Zeri. Appassionato difensore della bellezza, formatosi con Toesca prima, con Berenson e Longhi poi, dopo aver preso le distanze dal mondo accademico del dopoguerra ed aver conosciuto la corruzione e il totale disinteresse della pubblica amministrazione nei riguardi del Patrimonio culturale, Zeri capisce che “era perfettamente inutile” continuare ad agire in veste di funzionario pubblico, così, nel 1955, rassegna le proprie dimissioni e sceglie di dedicarsi allo studio autonomo e all’attività di consulenza privata per collezionisti e istituzioni culturali, in Italia e all’estero. Questa scelta lo porta ad intrecciare e mantenere relazioni che saranno fondamentali per la sua vita e per la sua carriera, come quelle instaurate con Alessandro Contini Bonacossi, il conte Vittorio Cini, Jean Paul Getty, Lord Spencer, gli antiquari Wildenstein; tutte personalità alle quali Zeri fornisce importanti consulenze e con le quali stringe anche duraturi rapporti di amicizia. Fra tutti, ricordiamo il sodalizio professionale e personale con Paul Getty, che dura fino agli anni Settanta, tanto che il collezionista si avvale dei consigli dello studioso nelle scelte propedeutiche alla realizzazione del Getty Museum di Los Angeles, museo per cui, tra l’altro, Zeri è l’unico europeo ad essere nominato trustee.

Al lavoro di consulente, Zeri affianca anche quello di autore e di catalogatore. Tra gli anni ’50 e gli anni ’80 redige cataloghi importanti per la Galleria Spada, il Metropolitan di New York, la Walters Art Gallery di Baltimora e la Galleria Nazionale di Ljubljana, solo per citarne alcuni. Soprattutto, però, Zeri è un grande appassionato di storia, un “dannato della memoria”, come lui stesso si definì, nel corso di una delle numerose interviste rilasciate alla stampa e alla televisione. Questa passione lo porta a collettare migliaia di reperti archeologici tra busti, sculture e innumerate epigrafi; il tutto conservato nella casa che l’architetto Andrea Busiri Vici aveva progettato per lui a Mentana. Casa in campagna “fatta per me non per gli altri” – come Zeri commentò, con una malcelata stoccata ai ricevimenti/show che si tenevano a casa Berenson – in cui si era arroccato per creare una separazione fisica da un luogo che poteva amare solo a distanza (“questo amore ambivalente che io ho verso la città di Roma”).

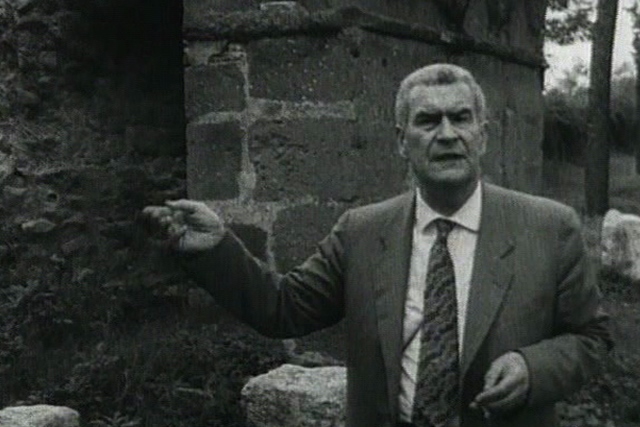

Zeri storico e scrittore d’arte era interprete audace e meticoloso: radicava il testo figurativo all’interno della storia e della cultura, disapprovando l’approccio maggioritario della critica italiana che riduceva la storia dell’arte ad un’indagine filologica statica, basata su riconoscimento/attribuzione, senza storicizzare le opere, mentre, come lui stesso soleva ribadire, la storia dell’arte altro non è se non una porzione della storia fattuale; un’interpretazione che non è mai assodata e definitiva, ma che va rivista ad ogni generazione. E, della storia, Zeri analizzava le strade principali come i piccoli anfratti: in vacanza a Tagliacozzo, da bambino (1926-40) aveva imparato a leggere gli edifici, a scrutare la cultura rivelata nei dettagli di un infisso o di una bifora rivisitata, perché il grande è sempre legato al piccolo e, per comprendere realmente un’opera d’arte, la botanica, la poesia e la religione non sono meno importanti dei dati anagrafici o cronachistici. Anni dopo, da adulto, Zeri applicava lo stesso metodo all’indagine conoscitiva: amava studiare i pittori considerati ‘minori’; le sue analisi consideravano particolari completamente tralasciati da altri -come l’osservazione dei bordi della tavola sotto la cornice- e collezionava antichità provenienti soprattutto delle ‘periferie’, cioè da quelle zone liminali, al confine con la civiltà ellenistico-latina: reperti copti, dell’Egitto romano, di Palmira, arte araba preislamica, arte relativa aiculti misterici.

Pierre Rosenberg lo definì “il più grande storico dell’arte italiano”, ma Zeri, oltre a saper fare il suo mestiere, sapeva anche comunicarlo bene. Era questo che lo caratterizzava e lo distingueva da molti colleghi e intellettuali: l’immediatezza e la trasversalità del suo linguaggio. Con invettive caustiche e pungenti, criticava lo stile sofistico, quasi sibillino, di certi letterati: il “fru fru letterario” lo chiamava; come lo stile affabulatorio di Longhi, intraducibile in altre lingue e che per questo toglieva, secondo Zeri, parte di grandezza alla figura dello storico piemontese. Zeri considerava questo discriminante atteggiamento verso la cultura un retaggio anacronistico dell’idealismo ottocentesco: “vogliono far credere che la cultura sia un fatto d’èlite. Non è vero: le opere d’arte possono essere lette da chiunque, con un minimo di preparazione”.

Ipse dixit: a partire dagli anni ’80, lo storico romano si trasforma in personaggio pop, comprendendo le grandi possibilità comunicative e persuasive del mezzo televisivo – possibilità che aveva imparato anche da Liberace, nel corso dei suoi soggiorni americani – per cui si rende protagonista di una rosa di trasmissioni (ancora disponibili negli archivi Rai) a carattere divulgativo, critico, di denuncia o semplicemente, di colto e divertentissimo intrattenimento. Perché, come lui stesso affermò, seduto nel suo salotto di Mentana, durante una puntata di ‘Q come cultura ovvero Catastrophes’: “Questa asfissiante cultura va annaffiata anche con le sciocchezze. Viva la faccia che ce so’ le fregnacce!”.

Crediti fotografici: web